OwltechのACPD245C4G-BK(Owltech社商品紹介サイト)を買って運用しています。文字だけレビューです。写真は面倒なので一切ありません。

私はSatechi 165W GaN Chargerの後継候補として買っているので、それとの比較で語ってるところが多いです。Satechi 165W GaN Chargerをお持ちでない方はそこはご容赦ください。

概要

OwltechのACPD245C4G-BKはPDに対応したUSB Type-Cを4ポートを備えている最大出力245[W]のUSB充電器です。単ポートの最大出力が100[W]で、100[W]出力が最大2ポートで使用可能です。またワーストパターンでも1ポートあたり45[W]までの出力が担保されています。

200[W]超のPD対応のマルチポート充電器で5ポート以上出力可能な製品は、実用的な性能で使えるのは概ね4ポート程度で、残ったポートは20[W]しか出ないとか、ポート数や値段の割に微妙な仕上がりの製品が多く見られます。しかしこの製品は245[W]もある割にポート数は4つと無闇にポートを増やさず、ポートあたりの出力W数を重視した製品になっています。

まぁ4ポートが100[W]+45[W]x3というのはいささか微妙で個人的には60[W]x4の方が嬉しいのですが、世の中には「100[W]/140[W]出力可能なポートが無いのはゴミ」みたいな方もいるのでそういう組み合わせの方が喜ばれるのでしょう。

Amazon Japanで取り扱いがなくなったSatech 165W GaN Charger(以下Satech 165W)の後継機として買ったものです。普段はAmazonで15k〜16k円ぐらいで売られていますが、タイムセールやプライムデーの時は1万を切ります。急いでいないならセールを狙って買うのがおすすめです。

寸法・重量

Owltech, “WEBショップ限定 最大PD100W出力/合計最大245W出力 USB Type-C×4 AC充電器 OEC-ACPD245C4G-BK | 製品情報 | 株式会社オウルテック”, 株式会社オウルテック, 2025年7月29日 1:02:12 JST更新, 2025.07.29閲覧

まず寸法ですが、これは実寸でも記載のとおりです。JIS規格の明記がない怪しいデジタルノギスで測っても公式に記載の通りです。まぁ誤差があったとしてもせいぜい1mm前後だと思います。

突起物は?と思うかもしれませんが本機に突起物はありません。つまり脚のようなものはありません。もし設置面に生身で置くのが気になるゴム足でも買ってください。私は3Mの「CS-04」を買って貼り付けています。ちなみにどっちが上かなんですが、電源インレットのある面に仕様が印刷されていて、この仕様に書かれた文字が正方向になるように置くのが正しい置き方みたいです。縦置きするな、とは注意に書かれていませんが縦置き用のスタンドはありません。

電源コードの長さはWebサイトには記載がありませんが雑に測ってみるとコンセントのブレード部分の除いた長さが凡そ100cmです。ちなみに電源コードの電気的な仕様としては0.75sqのVCTFKです。コネクタはIEC C6(メガネケーブル)で差し込み部やコネクタ部は7A/125V品です。私が買ったものはこれというだけでロット差や個体差がある可能性はあります。とりあえず100cmは正直短いので私はIEC C6のケーブルだけ社外品を買って使っています。

重量の表記は謎です。電源コードなしの本体のみで実測520+1[g]です。2個体をそれぞれキッチンスケール2個つかって測ってみましたが、いずれも実測520+1[g]です。どう頑張っても商品紹介ページ記載の454gにはなりません。Amazonのレビューにある写真も520[g]近傍ですので単なる記載ミスか、スケールが不良品だったか、我々の暮らしている一般的な重力場とは異なる世界線で測定したのどれかだと思います。

単位質量あたりの出力ですが、本機は0.470[W/g]となります。Satech 165Wは348[g]で165Wなので0.476[W/g]です。質量あたりの性能は若干劣後しますが、Satech 165Wもこっちはこっちでダメな部分があるので、まぁ負けるとも劣らないと言って良い水準と思います。少なくとも同じGaNトランジスタ搭載を謳うUGREEN Nexode PD 100Wの0.352[W/g]やAnker 547 Chargerの0.300[W/g](どちらも2023年購入)や、2016年ぐらいに買った某社の5V/50Wの6ポート充電器の0.251[W/g]よりは全然マシです。技術の向上を感じます。数値は大きいほど高性能です。有効数字3桁の四捨五入です。

まぁ520[g]が重いか軽いかは体格や感覚にもよるでしょうが、私はSatech 165Wの348[g]でも普通に重い部類だと思ってます。あと、W数分純粋に嵩張ります。旅先で是が非でもタップを使わずに45Wx4をPDで供給する必要があるんだ、と言う稀有な例を除けば旅行・出張用の唯一無二の選択肢とは思えません。

PD出力部

eMarker付きのケーブルが出払っているので3Aの測定になるのですが、電圧は全セットあり、5V/9V/12V/15V/20Vでちゃんと12Vにも対応します。仕様通りDC3.3〜21V/3.0Aの範囲でPPSのPDO持っています。ただ、QuickChargeはどうも12Vまでの対応みたいですね。

負荷テストは電子負荷出すのが面倒なのと、電子負荷用のType-Cポートを作るのが面倒なのでやりません。この辺は一旦オウルテックを信用することにするので、どなたか追試希望です。

瞬断はあります。ただ必ず瞬断するわけではなく、ざっと挙動をみた雰囲気では、充電器全体の最大出力が切り替わる際に発生するようです。例えば2ポートの使用時の場合、総出力のパターン(後述)は100[W]x2=200[W]のパターンと100[W]+65[W]=165[W]のパターンの2種類がありますが、このパターンは内部で最後の組み合わせを覚えているようで、これを跨ぐような接続替を行うとその時に接続されているポートで瞬断するようです。

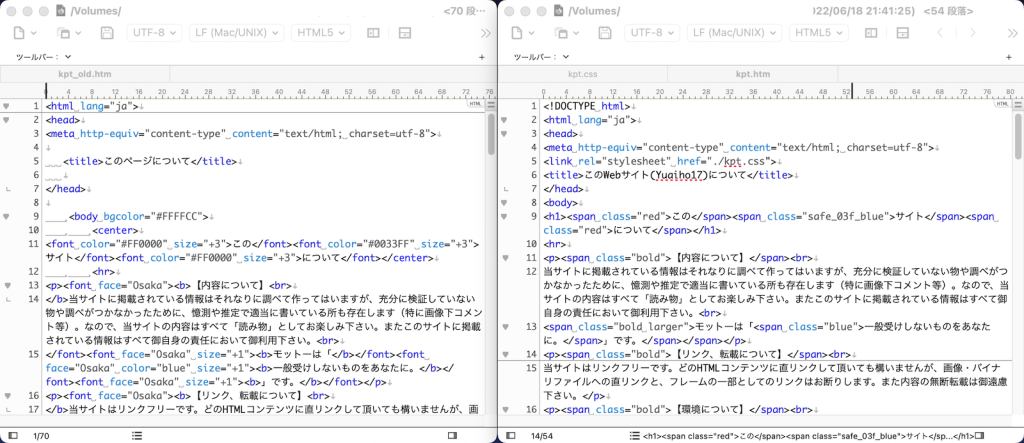

PD出力パターン

本機の出力パターンの複雑さはAnker 547 Chagerに負けていない気はしますが、細かいことを考えない運用なら至ってシンプルです。ちなみにポートは正しい位置で置いた場合、向かって正面左からC4, C3, 2C, C1です。左に電源ランプがあるのがC4で、囲いがあるのがC1です。

Owltech, “WEBショップ限定 最大PD100W出力/合計最大245W出力 USB Type-C×4 AC充電器 OEC-ACPD245C4G-BK | 製品情報 | 株式会社オウルテック”, 株式会社オウルテック, 2025年7月29日 1:02:12 JST更新, 2025.07.29閲覧

上記はオウルテック公式のUSB出力パターンです。まぁこれ覚えられる人は覚えていただいて差し支えありませんが、実は割とシンプルなので下記のように覚えると記憶すべきものを圧縮できます。

1ポート使用時

1ポート使用時はどこに挿しても100Wです。

後に挿す機器のことを考えないならどこに挿してもOKです。可能ならC4かC1に挿しておくと2個目3個目がが来た時も100W確保できます。C1なら常に100W確保できます。

2ポート使用時

隣同士さえ避ければ必ず100[W]です。おすすめはC1&C4です。C2とC3は注意が必要です。

本機が一番ややこしいのは2ポート時ですが、結論としては2ポートで使う場合はC1&C4、C1&C3、C2&C4みたいな感じで未使用ポートを1つ挟んで接続してください。これで2つとも100[W]出力が保証されます。

おすすめはC1&C4です。この組み合わせなら間に3ポート目を挿されてもC1/C4の2ポートは100[W]になります。

細かい説明するとC1とC4は相手によらず100[W]出力可能です。しかしC2とC3は相手によって最大出力が変わります。C3は最弱で、C3は隣(C2 or C4)が接続されると必ず65[W]になります。C2はC3が隣だと強くて、C3と隣同士(C3&C2)の時のC2は100[W]ですが、C1と隣同士(C2&C1)の時のC2は65[W]になります。

2ポート使用時はこんな感じで最大200[W]出力と最大165[W]出力の2パターンがあります。前述のようにどうも電源を入れてる間は最後のパターンを覚えているようで、充電器全体の最大出力のパターンが切り替わるような接続替えを行うと瞬断します。

3ポート使用時

どのパターンも両端が100W。挟まれたポートが45W。

3ポートはa.■■■□とb.■■□■とc.■□■■とd.□■■■の4パターンがありますが、いずれもパターンも外側の■が100[W]で、挟まれた間のポートが45[W]です。例えばb.の■■□■のパターンは100[W]/45[W]/空き/100[W]になります。d.の□■■■のパターンなら空き/100[W]/45[W]/100[W]ですね。

絶対では無い気がしますが3ポート使用時に差し替えすると総出力が変わるからか瞬断します。b.■■□■とc.■□■■でもC1やC4が瞬断することがあります。”することがあります”という残念な表現はiPhoneの充電のOn/Offの切り替わりという雑な方法で見ていてそこまで詰めていないためです。

ちなみにこの製品の最大245[W]出力は3ポート使用時の理論値です。

4ポート使用時

C1だけ100[W]。それ以外は45[W]。以上。

ちなみに4ポート出力の時は235[W]です。3ポートの245[W]もそうですが、このプラ筐体で放熱間に合うのかは疑問です。そして使用可能な雰囲気温度の記載は一切ありません。

Satech 165W GaN Charger比較での長所・短所

本機の長所

- 出力W数が高い。

- LEDが大人しめ

- 基本横置きで重いので安定性が高い。

- Amazonでは安い。

- 入手性もいい。

LEDに減光シートを貼らなくて良い点は楽でいいです。

本機の短所

- 梱包が雑。本体ぐらい袋に入れて欲しい。

- 出力分順当に重い。体積も大きい。

- 横置きなので設置面積が大きい。

- 電源コードが短い

プラスチック使用料削減のつもりだか知りませんが、せめて本体ぐらいは袋に入れて欲しいですね。若干擦れたような跡があります。

Satechi 165Wの長所

- 出力分順当にコンパクトで軽量

- 縦置きできるので設置面積が小さい。

- 付属コードが必要十分な長さ。

- 出力が割とシンプル(160or165[W]になるように最大化してくる)

設置面積は結構大きな長所だと思います。

Satechi 165Wの短所

- LEDがやんちゃ(無駄に眩しい)なので減光処理が怠い。

- 出力パネルが脆い。

- セールでも高い。

- ディスコン?

出力パネルというのはType-Cポートがある面のフェースプレートです。これは爪で止まってるわけではなく、接着剤だけで止まっているだけなので経年でフェイスプレートが外れて基盤が剥き出しになることがあります。

総合

目新しい要素はないものの据え置き用としては堅実な進化。Satechi 165Wの後継として有用。

Satechi 165Wがリリースされた当時のマルチポートPD充電器市場は、各社が総出力が100[W]とか120[W]の微妙な総出力か、200[W]あっても微妙な出力組み合わせのマルチポートPD充電器を出していた時代でした。Satechi 165Wはそこに165[W]という高出力を4ポートでかつ実用的な出力配分を実現したある意味エポックメイキング的な充電器でした。

まぁエポックメイキングと言っても消費者目線で言うとSatechi 165Wぐらいが及第点といえるレベルで、それ以前のは「代わりがないから買う」みたいレベルでナチュラルに褒められる要素なんてありませんでしたけどね。あとこれの姉妹品の200[W]版は直感的にも微妙な感じがして、スペック見ると「やっぱり無いなー」と確定して商品ページをそっ閉じするぐらいには微妙な仕上がりです。

ACPD245C4Gはこの実用性重視の血筋を引いていて、かつSatechi 165Wの欠点を克服し、純然たる上位互換品と言っても良い印象を受けます。ただ、技術的な目新しさはなく、W数が増加した分だけ順当に重く、大きくなった感じのする製品です。

電源入力は240Vまで対応しますが、海外赴任ならともかく旅行には不向きだと思います。フルサービスキャリア(↔︎LCC)の国際線の預け入れ手荷物は大体23kg〜ですが、この充電器は23kg枠の2.2%を占める重さです。この充電器でなければいけない理由がないなら過剰、重すぎると思います。100Wが不要ならAnker Nano IIの65Wを4つ持つ方が軽くて総出力も高いです。

出力は若干ややこしいですが、パターン自体は少ないので覚えやすい方だと思います。少なくともAnker 547 Chargerよりは全然マシです。

あとは永く壊れなければ今のところ特に文句はないという感じだと思います。