先日…といってもこれもまた結構前なんですが、28号機の更改を終わらせました。28号機は去年の暮れあたりに、Gemini Lake RefreshでJ4125-ITXでASRockJ4105-ITXの置き換え(マザーボード入れ替え)を行い、28号機4期構成となりました。この時はマザーボードのみを取り替えるいつもの手抜き更改をしました。

ただ、ファンと電源は新造時(2015年)から同じものをずっと使っていました。SSDも2期構成からずっと同じです。OSもCentOS7で、建造当時の2015年時点では最新ですが、2024年ではEoSL寸前です。色々と見過ごせないレベルで古いパーツやソフトウェアが跋扈してる状態だったので、これらも全部入れ替えてリフレッシュしました。

28号機の用途は先日書いた39号機の対向側にいるOpenVPNサーバ(L3VPNルータ)です。

マザーボード

28号機4機構成のマザーボードはJ4125-ITXです。

28号機3期ではASRock J4105-ITXでした。ASRock J4105-ITXは16号機3期構成にも搭載されていました。この16号機側のJ4105-ITXは元を辿ると13号機(4期構成)のお下がりなんですが、2022年ごろからHDD LEDの挙動が怪しく、点灯しっぱなしだったり正しい動作したりと非常に気持ち悪く、交換したい気持ち満々でした。

ただ、2023年にもなってJ4105-ITXを新品で買ってくるのはさすがにバカバカしいです(売ってはいました)。そこで、修理したい16号機と同じASRock 4105-ITXを積んでいる28号機3期を更改して、余ったマザボでJ4105-ITXを修理しようとしてできたのがこの28号機4期構成です。

13号機や21号機はJ5040-ITXを積んでるので、28号機もJ4125-ITXの上位版であるJ5040-ITXを入れたかったです。ただ、J5040-ITXは2023年秋の時点では正規販売がなくなっていたので、妥協してJ4125-ITXにしました。

マザーボードだけ入れ替えは2023年の秋にやったのですがその時は、それ以外はそのままでした。

メモリ

メモリはCFD PanramのDDR4 SO-DIMM 8GBx2枚で16GBにしました。3期では4GBx2枚の8GBで、マザーボードを入れ替えて4期構成にした時点ではこれを使い回しましたが、ファンやSSD、電源交換に合わせてメモリも交換して16GB化にしました。

まぁ、ぶっちゃけるまでもなくこのマシンの用途に対して16GBは過剰なんですが、2021年ごろからメモリは最低16GB積むことにしたので16GBです。まぁOSの名前以外はほぼ同じ構成で同じ用途の39号機は32GBなのでそれに比べれば全然控えめです。

CFD Panramなのはまともブランドで安い製品を選んだらこれでした。まぁ個人的にはCFDと言う会社はあんまり好きでは無いのですが、CFD ElixerやCFD Crucial、CFD Panramあたりのメモリに関しては安い割に不良が殆ど無いので楽です。信頼できるんじゃないかなと思います。

ストレージ(SSD)

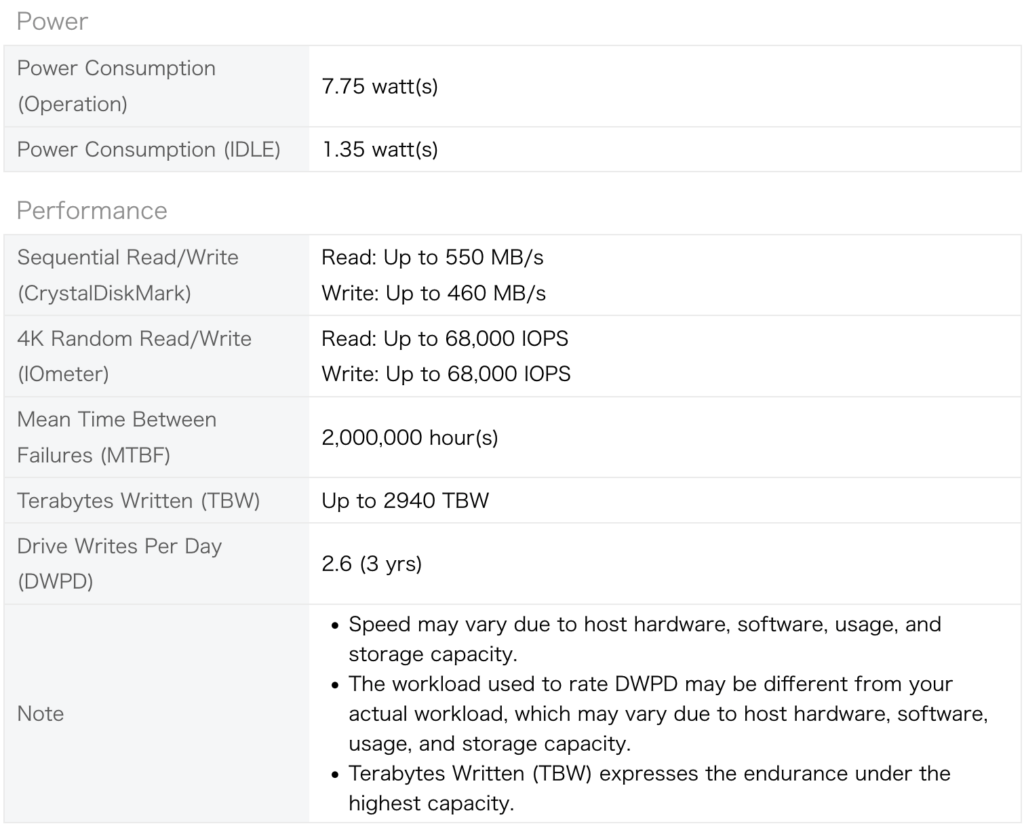

ストレージはCrucial MX500 120GBから、HP(Hewlett Packard)のS600シリーズのSATA 240GBに置換しました。4期構成にした時はMX500を続投したのですが、ファンや電源、メモリ交換に合わせてSSDも交換しました。3期構成も4期構成も1台構成です。

PCメーカー製(HP)という珍しいSSDです。まぁ、どうせ中身はどっかのOEMでしょうけど、中華製ではないまともなメーカーで、コントローラがSiliconMotion製(SMxxxx)ではなく、TBWが100GB以上ある250GBのSATA SSDで最も安いのはHP S600の240GBでした。

Crucial MX500 120GB自体はまだ全然使えたのですが、中身がCentOS7でアップグレード先が無く、後継で使う予定のAlma LinuxがOpenVPNルータの用途に耐えるかは1ミリも検証してませんでした。さすがにそのまま上書きして入れる勇気は無く、SSDは入れ替えてCentOS7の環境は保持することにしました。

ファン

28号機は実家に置いてあって、夏は50℃近くまで上がる過酷な環境です。そのため、実家に配備しているすべてのマシンに強制空冷ファンが付いて居ます。28号機も同様に強制空冷ファンがついています。

28号機の元のファンは新造時に一緒に買って付けたもので、オウルテック扱いの山洋電気 SF8-S1を2発です。SST-ML06Bは80mmファンが2基と120mmファンが1機付く構成ですが、ファンはすべてオプションで付属品はありません。そのためこの山洋電気のファンも私が新造時に一緒に買ってきて入れました。当初は吸気ファンだったんですが、2期目にしたあたりで天板にフィルタをつけたので、裏返して排気ファンに入れ替えています。

ファンは2発とも内側にグリル(フィンガーガード)をつけています。ケーブル巻き込み防止のためですね。グリルとファンはM4x35mmの皿小頭ビス(黒)とセレート付きフランジナットで固定しています。筐体色と同じでビスが筐体とツライチになるようにしてビスが目立たないようにしてあります。こだわり部分です。ちなみにM4x35mmの皿小頭ビス(黒)はモノタロウで買いました。モノタロウの注文コードは41691377です。ちなみにこの注文コードは普通にモノタロウに出てるので、これを指名買いで買っても私には一銭も一報も入りません。

セレート付きフランジナットは締めると緩みにくくワッシャーも不要で、共回りしにくいため把持用の工具なしでビスを回せるので、ファンを貫通ボルトで止める際のナットとして便利です。

話を戻すと、元のファンはさすが山洋電気製だけあって、温度差の激しい実家で9年近く過ごしても壊れてはいません。ただ、異音は出ていました。交換品を探したところ、新造時に買ったSF8-S1が2024年でもディスコンになっておらず、当時ほぼ同じ値段で買えたので、同一型番の新品で置換しました。

SF8-S1はPWM制御ができない3pinファンなので電圧制御しています。ファンがPMWに対応したところで、どのみちJ4125-ITXのマザーボード側コネクタは3pinなのでどのみち電圧制御でしか運用はできません。

SF8-S1の定格速度は800rpmですか、マザーボード側のファンコンで調整して凡そ400〜500rpmで回してます。ちなみにMBのケースファン側の制御を最低レベルにしたら交換前は回ってたのに交換後のファンは回りませんでした。まぁ、山洋電気のファンは11.4V未満の動作保証は無いのでこれは個体ですね。

28号機はフルパワーでもせいぜい20W程度で、筐体もファンも発熱量に対してはかなり余裕があります。そのため8cmファンをゆるゆる回していれば余裕で排熱出来ます。というか、不必要に高速で回すと埃が早く溜まるので、出来る限り回転速度を落としています。

電源

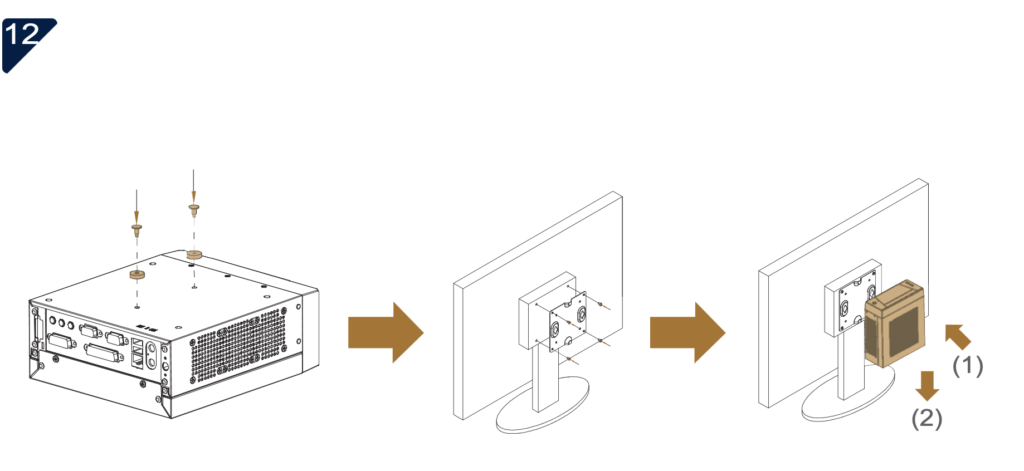

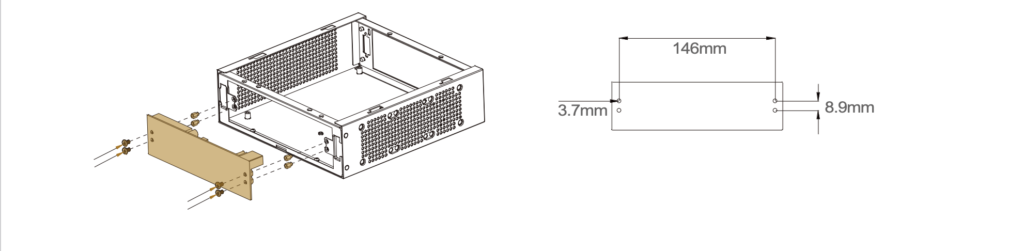

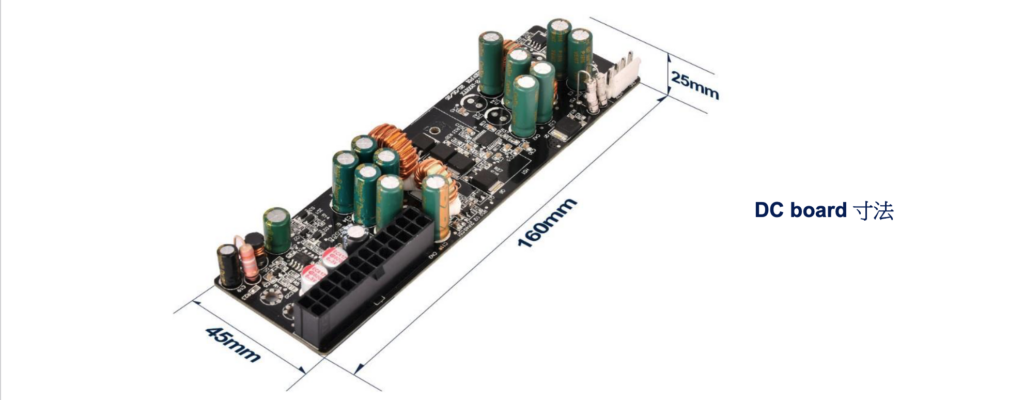

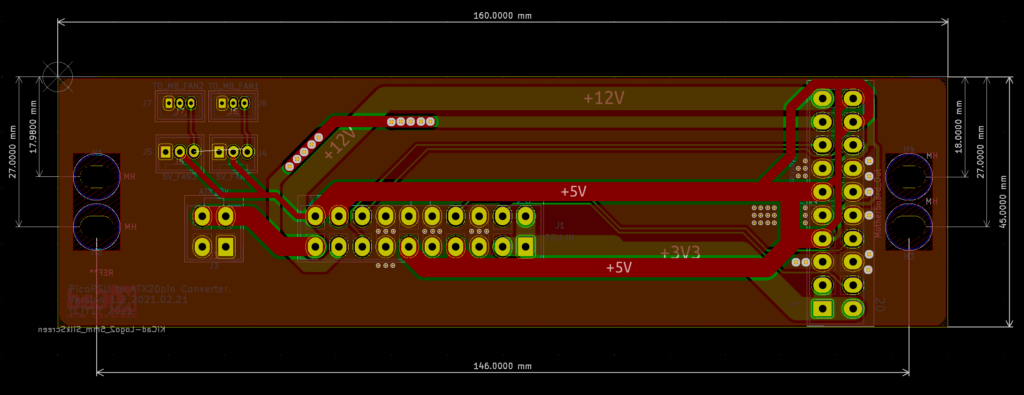

電源は13/21/33号機と同じに構成にしました。Mini-box picoPSU-120-WI-25 と Meanwell GST90A19-P1Mの構成です。

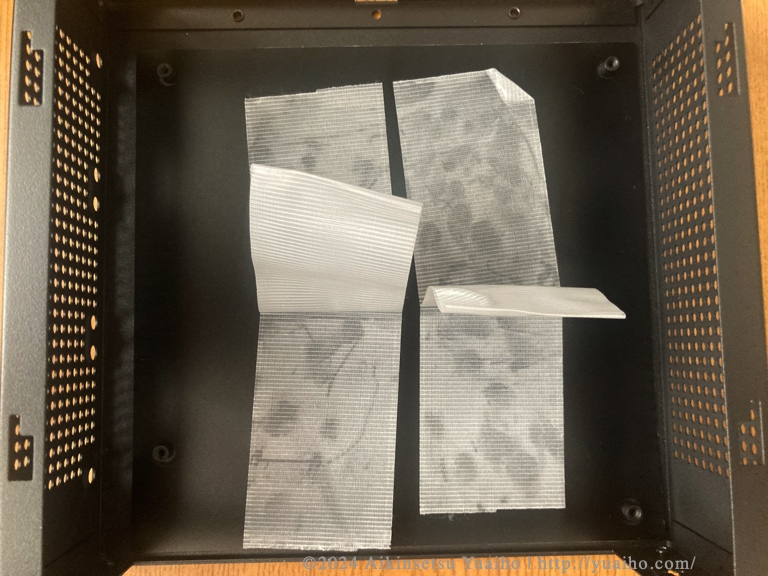

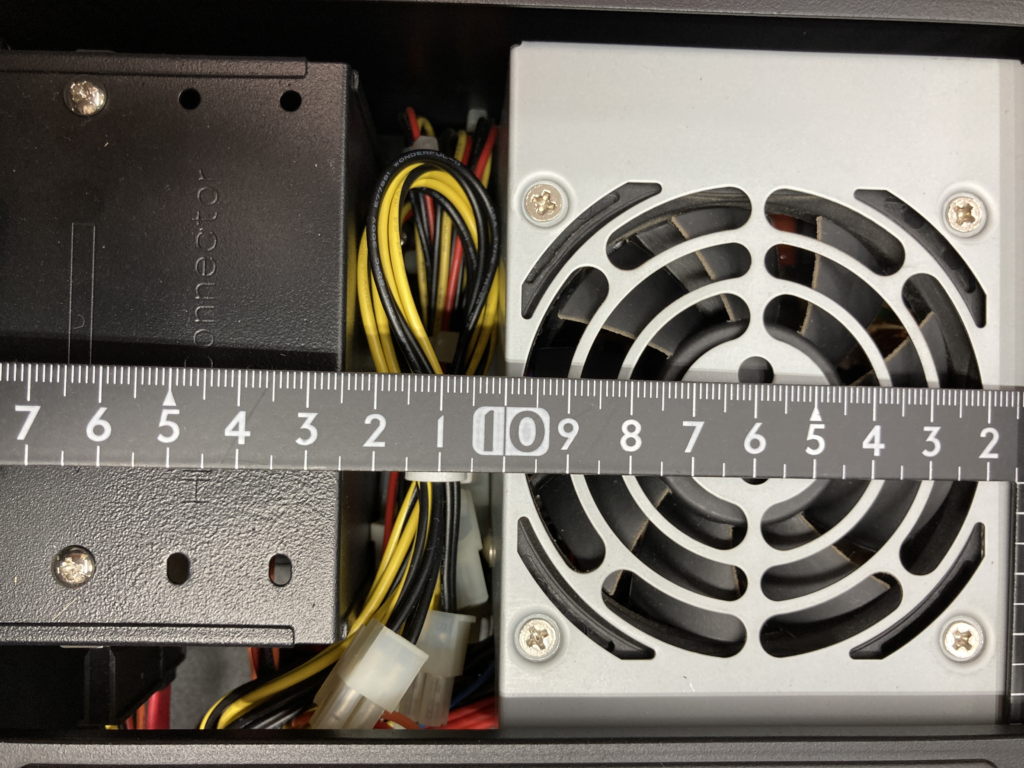

28号機のSST-ML06BはSFX電源が入るケースで、記憶が怪しいのですが昔はたしか電源付きで売られていました(と思います)。もとの電源はその付属品(たぶん)で、SST-SF300というSilverstone製の80PLUS BronzeのSFX電源(300W)でした。この電源は新造以来一度も交換しておらず、最も故障を懸念していたパーツでした。まぁ懸念しつつも2022年ぐらいから交換の検討してて、19号機同様にFSPあたりのフルプラグインにしたいと思っていました。28号機のようなシンプルな構成で直付けだと使わない電源コード・コネクタが多くて邪魔です。次ぐらいに写真があると思いますが、実際に使わないケーブルは無理やり押し込んでいました。

下の写真はSST-ML06の電源とストレージエリアなんですが、このケースはこの部分の設計がクソで、プラグイン電源は(入る気はしますが)ちょっと収まる自信がありません。写真の電源はSFXの規格サイズ(奥行き100mm)なので特に大型のものを搭載しているわけでは有りません。

※ストレージエリアは写真左側(実際はフロント側)の黒い箱です。ストレージエリアも大概クソで、4台2.5インチドライブを搭載できるというのはそれなりに発熱するはずなのに、エアフローが全くない構造です。

※※電源はこの向きにすると、ケース外吸気します。ただ、天板も電源と同じような形状で開口してるので上から異物が落ちてくると1発でお陀仏になるリスクがあります。電源は上下逆さまにしてケース内吸気も出来ます。とはいえ下側のクリアランスは狭く、まぁいずれにせよクソ要素には違いないですです。

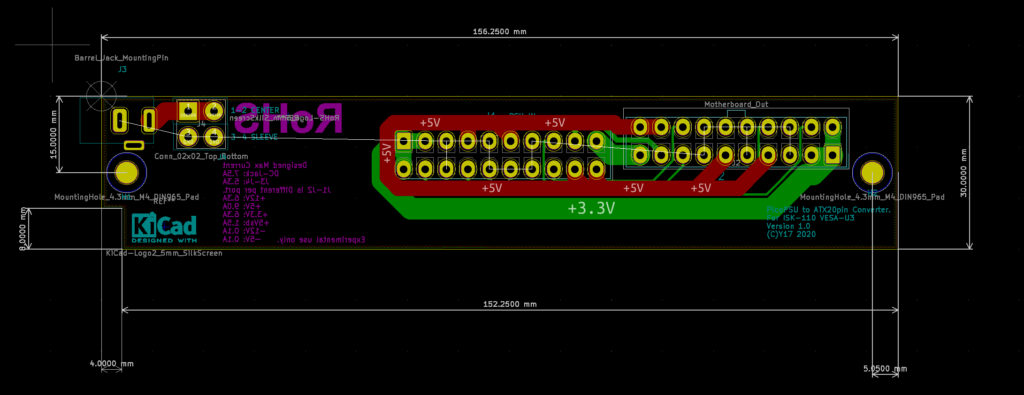

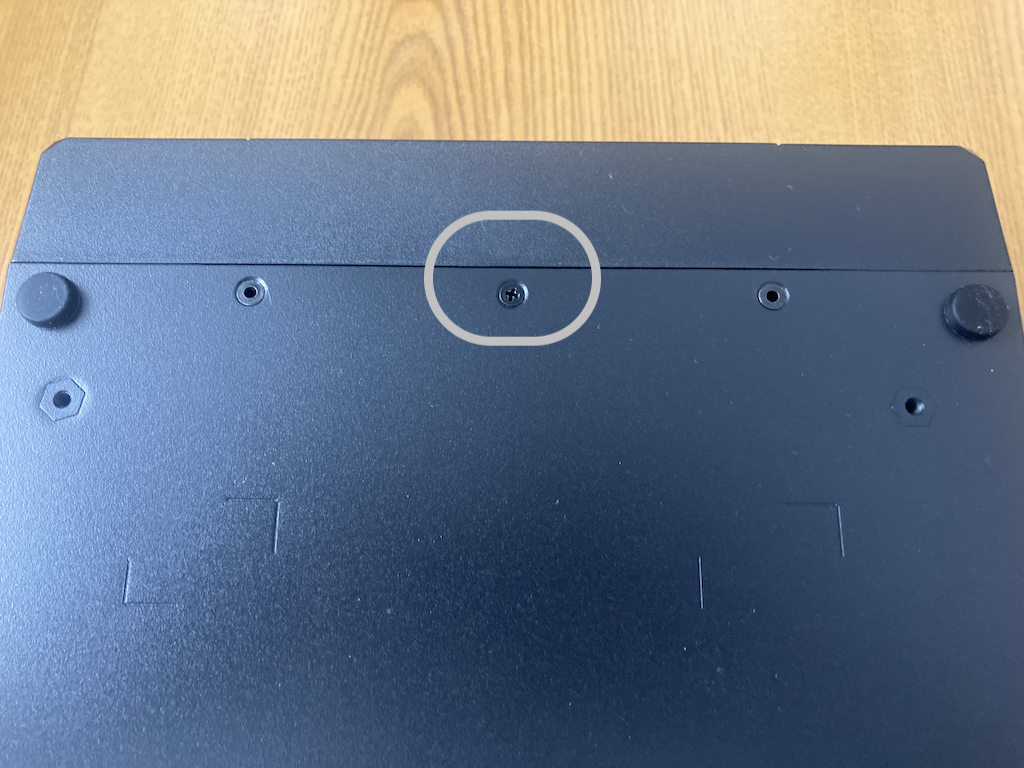

28号機は前々からACアダプタ電源化したかったのですが、SFX用DCジャックのホールがあるパネルが2019ぐらいを堺にオリオスペックから取扱いが無くなったので困っていました。仕方ないので、34号機の引退を機に、34号機にから剥がして持って来て、34号機は中国の某有名通販サイトから買った怪しいSFXのアルミグリルのパネルをつけることにしました。

picoPSU-120-WI-25 をSST-ML06B + J4125-ITXにつけると、基板とコネクタ部の屈曲が気にならなくはないですが、まぁそれなりに無難に取付できました。ただ、SST-ML06のSFXパネルとJ4125-ITXのATX24pinコネクタは若干遠いので線はそこそこピン張りになります。J4125-ITXのATX電源コネクタは24pinですが、picoPSU-120-WI-25 はのコネクタは20pinです。しかし、変換せずATX24ピンのコネクタに20ピンだけさしてに挿して使っています。これは13/21/33号機も同じです。なのでマザーボード側のATX24ピンは4ピン分空いています。まぁこの4ピンはPCI/PCIeの電源強化らしいので、何も刺してないに近しい28号機なら問題はありません。

ACアダプタは私の中で採用実績豊かなMeanwell GST90A19-P1Mです。50℃雰囲気での寿命や60W出力を担保できて、最も安いのがこの機種です。DELTAも選択肢にはありましたが、同様の性能で1.5倍ぐらい高い割に温度デグレードが大きいのでMeanwell GST90A19-P1M一択です。

電源を交換したら16W前後食っていたのが14W程度になりました。構成の割には大食いな気もしますが、PCIeの増設カードを積んでるという要素もあるため致し方ないという感じです。

OS

OSは元がCentOS7だったので、Alma Linux 9.4を入れています。インストールはMinimum Installです。ここにEPELリポジトリを追加してOpenVPNをインストールしています。このOpenVPNは先日の39号機同様のディレクトリ分けがあります。

このAlmalinuxはSELinuxを有効にしています。SELinuxはMinimum Installでも有効なんですが、Rocky Linux 9.4ではデフォルトでインストールされるsemanageが、何故かAlmalinuxではデフォルトでインストールされません。まぁ、dnfで普通に入れられますが手間かかって面倒ですね。

39号機的な説明をすると、28号機は21号機のOpenVPNサーバの部分だけ切り出したマシンです。なのでブランチ元の21号機のOSに倣うならUbuntu Server LTSです。実際、28号機は導入当初は本当にUbuntuだったんですが、Intel C1 State Bugを対応している過程でCentOSに入れ替えたのでそのままRHELの流れを汲む方向になりました。

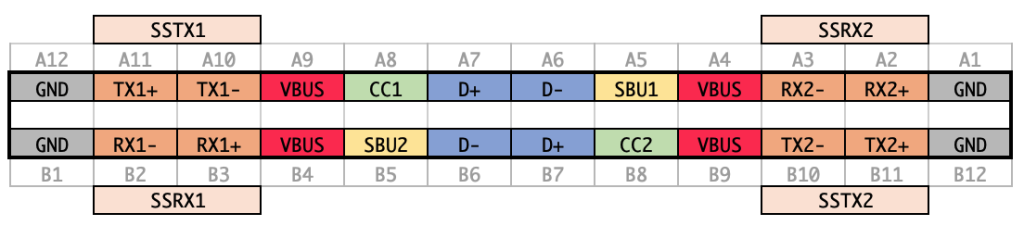

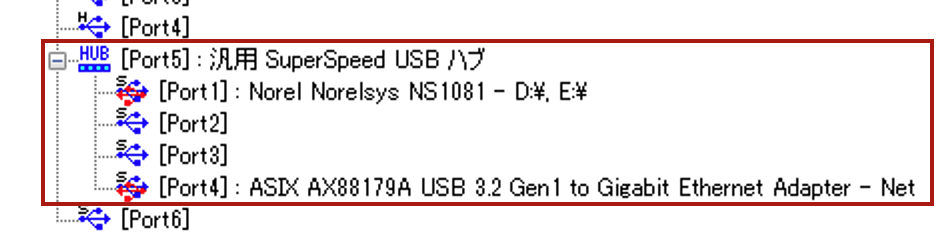

NIC

39号機と同一機種のにtp-linkのNIC(ギガ蟹)が積んであります。tp-linkのNICは新造時からあったものではなく、新造時IntelのNIC(Intel Gigabit CT Desktop Adapter)を積んでいました。しかし、対向側にいる34号機を新造した時に増設NICをtp-linkにしたので、28号機も合わせる形でIntelからtp-linkに交換しました。

Intelからtp-linkにしたのは基板面積や消費電力がIntelより小さかったからです。というか、以前のIntelのNICは2009年ごろに17号機に搭載するつもりで買って6年ほど放置していた余剰品です。2000年代のGbEのNICは今ほど省電力化も進んでいなくて、基板が大きかったです。28号機建造当時は金がなかったのでNICは余り物を入れてましたが、物理サイズと電力消費が嫌で省電力なtp-link(Realtek)にしました。消費電力も若干下がってたと思います。

ちなみにこのIntel Gigabit CT Desktop Adapterは正規流通品を買ったわけではないので偽物かもしれませんが、現物を捨ててしまったので謎です。

コメント

9年近く稼働してて不安要素が多々あった28号機でしたが、ケース以外を総取り替えしたおかげでで不安要素はなくなりました。ただ、所詮はSST-ML06なのでこの役目(OpenVPN)が精々かなって感じですね。まぁ安いケースなので仕方ないんですけどね。